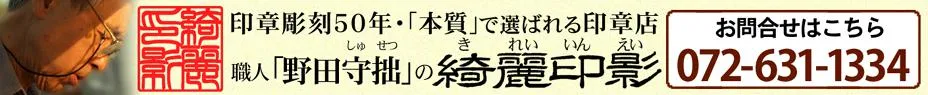

印章彫刻師「野田守拙」

印章彫刻師「野田守拙」>>略歴・実績を見る

このページでは、印章(はんこ)のうち「実印」として分類されるものについて、用途や基準、お勧めなどご紹介いたします。一般的に常識と思われる内容はもちろん、意外に見落としがちな実印の注意点や、ご事情や用途などに応じてお勧めをご紹介いたします。

また、当店は彫刻歴50年を超える、印章彫刻師「野田守拙」が実印を彫刻いたします。実績だけではなく、彫刻前に印影を確認・自由に変更できるサービスや、全品に箱・朱肉をお付けするサービスで喜ばれています。是非当店の実印商品一覧もご確認くださいませ。

「実印」とは何か どのような用途で用いるか

「実印」とはお住いの市区町村役所(法人印は管轄の法務局)に届け出する印章の事です。重要な契約や登記を行う際に、登録されてない認印ではなく「実印」を用いることで、「印鑑登録された実印による捺印なので、契約・登記が有効」と証明されます。

実印を必要とする契約には、市区町村役所や法務局にて発行される「印鑑(登録)証明書」が必要になりますが、これも「確かに印鑑登録された実印である」と示すことで確実に契約・登記するためになります。

実印の具体的な用途として、以下の内容が挙げられます。

- 不動産の購入や登記

- 普通自動車の国交省への登録

- 車、不動産購入の際のローン契約

- 遺産相続

- 保険金の受取

- お子様の一人暮らし等で賃貸契約する際などの、保証人契約

- 仕事における重要な売買契約

また、絶対必要というわけではありませんですが、

- 不動産や車の購入

- 遺言状の捺印

- 法人役員に就任するる際の登記

などは、実印を用いることが多いようです

実印となる(印鑑登録できる)印章の基準

個人の実印は、お住いの市区町村自治体によって印鑑登録の基準が異なりますのでご注意ください。一般的には、下記の内容が挙げられます

- ゴムや石など、変形・破損しやすい素材でないもの

- 印面が8mm四方より大き、かつ25mm四方からはみ出ないもの(サイズは自治体によって異なる場合があります)

- 本人の苗字または名前が刻印されたもの(本字・旧字は常用漢字に変更可)

- 名前と関係ない文字(「印」「之印」など除く)や絵柄が含まれていないもの

- 同世帯の別人による印鑑登録がされていないもの

- その他、実印として印鑑登録に適してないと判断されたもの

なお、法人実印の場合は法務局で基準が定めされています。個人実印と同様に「ゴムや石材はNG」などの他、大きさは「印面が1㎝四方より大き、かつ3cm四方からはみ出ないもの」となっているようです。詳しくは法務局(登記を司法書士に依頼している場合は司法書士)にお尋ねください。

【重要】実印に関する注意点

上記の「印鑑登録の基準」守れば絶対大丈夫、というわけではありません。実印において印鑑登録の前に注意すべき点を記載します。ぜひご覧下さい。

- 前述のように個人印では自治体によって登録基準が異なります。未確認ですがフルネームが刻印されてないと実印にできない自治体があるといううわさも聞いた事があります。詳細はお住いの市区町村自治体にご確認ください。

- 印鑑登録の基準に明記されていなくても、実印とならない場合があります。考えられるケースとしては、「既成認印は登録不可」の明記がない自治体で、印鑑登録担当者が「その他、実印に不適切なもの」と判断して印鑑登録不可とされるなどです。

- 稀なケースではありますが、印鑑登録出来たとしても、実印として契約に使えない場合があります。具体的には、

- 苗字のみの実印を用意したら、契約相手に「フルネームの実印でないと契約しない」と言われる

当店も過去に一度だけそういうお客様がおられました。確かに大金をいただく契約の場合では、お金を払う方からすれば「フルネームのちゃんとした実印で契約して欲しい」と思うかもしれません。 - 引越しで別の市区町村になったら、引越し先の自治体で「印鑑登録不可」と言われる

知事体によっては「絵柄入りOK」や「苗字と名前1文字ずつの刻印で登録可」などありますが、引越しによって自治体が変わると、それらの基準はNGであることが多く、実印にすることができません。 - 法人実印に代表名がない、もしくは肩書が異なるため「契約できない」とされる

過去に「この法人実印では入札できないから作り替えろ」と言われた、というお客様が来られた事があります。その際は、法人実印の刻印が「社長之印」、入札書類の代表肩書が「代表取締役」となっておりました。そのお客様は書類の代表肩書を「代表取締役社長」に変えることで、難を逃れました。ただ、全てのケースで書類変更だけで何とかなるとは限りません。また「社長之印」「代表取締役印」など代表肩書がなくても法人実印にできるそうですが、契約相手が難色を示す可能性を考えるとお勧めはできません。

- 苗字のみの実印を用意したら、契約相手に「フルネームの実印でないと契約しない」と言われる

などが挙げられます。

これらのケースを考慮すると、やはり実印としては無難なものをお勧めしたいですし、若い男性や仕事で契約の可能性のある方はフルネーム(法人印の場合は社名と正しい代表肩書)でおつくりしていただきたいです。

銀行印・認印との違い

既に説明しましたように、実印は重要な契約・登記の確実性を高めるために、役所や法務局に届けるものです。認印の捺印で「契約が無効」となるわけではありませんが、重要な契約であれば実印を用いた方が安心です。また、回覧板や宅配便、仕事の報告書などで捺印する確認印には、実印を用いるべきではありません。

また、実印と同様に登録を行う銀行印とも大きな違いがあります。登録先が役所か銀行かの違いだけではありません。銀行印は登録した銀行との取引のみに用いますが、実印は役所や法務局に届けるものの、契約相手など役所や法務局とは全く異なる相手に使用する場合があるのです。それゆえ、前項のように「印鑑登録したのに『その実印ではだめ』と言われた」という事になりかねない、という事を頭に入れておいて欲しいです。

貴方にお勧めの実印は

ここでは年齢や性別、状況などに応じて、どういった実印がお勧めとなるかご紹介いたします。

実印にお勧めの素材

素材については価格が大幅に変わるため「ご予算次第」で決める方が大半です。各素材の特徴をお伝えすると、

- 象牙:高価ですが欠けにくい。歯と同じ成分なので火事が発生しても残っている場合がある。

フルネーム実印:(当店の価格帯:28,500円 ~ 37,000円)

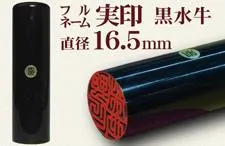

苗字・名前の実印:(当店の価格帯:25,500円 ~ 27,500円) - 黒水牛:固さは後述の柘(つげ)より優れるものの、象牙には劣る。素材が黒いので朱肉の汚れが目立たないのが特徴

フルネーム実印:(当店の価格帯:16,500円 ~ 14,500円)

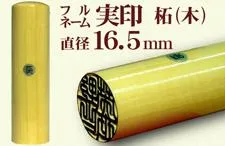

苗字・名前の実印:(当店の価格帯:13,000円 ~ 15,000円) - 柘(つげ):固さは象牙、黒水牛に劣るものの、植物素材では屈指の固さ。

フルネーム実印:(当店の価格帯:10,500円 ~ 20,000円)

苗字・名前の実印:(当店の価格帯:9,000円 ~ 11,000円)

となります

なお、上記以外に良く見る「黒檀」や、「彩華」「智頭杉」などの加工木材は、個人的になりますが「柘より硬く来る水牛より若干劣る」感覚です。

逆にガラスや宝石印は固いように見えて脆いので、丈夫さという意味ではお勧めいたしません。

また、丈夫な素材として「チタン」がありますが、「絶対欠けない」というわけではありません。チタンは手仕上げ彫刻が難しい関係で縁を欠けにくくする彫刻がされていない場合もあるので、ご注意ください。

実印にお勧めの字体(文字デザイン)

実印には「印相体(いんそうたい)」「篆書体(てんしょたい)」などの読みにくい字体がおすすめです。世の中には読みにくいサインが多いように、自分自身の証明に「読みさすさ」はさほど必要ではなく、むしろ読みにくい方が「貫禄があって良い」という傾向があります。

ただ、当店としてはあまりおすすめしませんが、読みやすい字体でも実印にすることは可能です。注意点として、読みやすい実印は「古印体(こいんたい)」を除き、名前が小さく入る事になりますので注意が必要です。

個人の実印で「読みにくいのはいいけど、印相体は篆書体は嫌い」という方は、かなり珍しいですが筆書き文字で読みにくい「草書体(そうしょたい)」という選択肢もあります。ただ、印相体、篆書体よりも名前が小さく入る事になりますので注意してください。

※画像を押すと拡大表示されます

実印はフルネーム・苗字(名前)、どちらにすべきか

実印に彫刻する名前を「フルネーム」にするか、「お苗字あるいは下のお名前」にするかについても、大きな問題です。フルネーム彫刻や4文字以上のお名前は、彫刻行数が増える上に、印面も大きくなりがちなので、価格が上がります。

当店のおすすめは、

- フルネーム実印をお勧めする方

- 若い男性の方

- 経営者やフリーランスとなりえる方

- お苗字、あるいは下の名前の実印をお勧めする方

- 未婚女性の方(ご結婚で苗字が変わることが多いため下のお名前をお勧めします)

- 遺産相続などで実印が必要だが、年配者の方などの理由で今後使う予定はなく、予算を抑えたい方

となります。

上記条件に当てはまらない方は、当店としてはフルネームをお勧めしますが、ご予算に応じて苗字・お名前の印に変更されたら良いと思います。

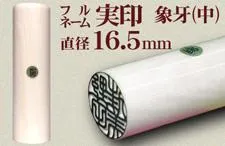

性別・状況別 お勧めの実印(サイズ等)

実印を「フルネームにするか、苗字(名前)にするか」、あるいは「サイズ(印面の大きさ)をどうするか」など、お勧めはお使いになる方の性別や状況によって変わります

当店では、以下のような状況に応じて実印をお勧めしております。

- 一般的・標準的な実印をお求めの方

- 男性:直径15mmのフルネーム印(大きいのが好みの方は、直径16.5mmに)

- 女性(既婚の方):直径13.5mmのフルネーム印(フルネームまで必要? とお思いの方は、直径13.5mmのお苗字・お名前印)

- 女性(未婚の方):直径13.5mmのお名前印

- 年配の方、遺産相続など実印は今回のみの利用で、安く済ませたい方

- 直径13.5mmのお苗字またはお名前印

- 経営者・フリーランスの方、貫禄ある実印をお求めの方

- 男性:直径16.5mm~18mmのフルネーム印

- 女性:直径15mm~16.5mmのフルネーム印

実印に関する、よくあるご質問

- どうして「実印に出来るはんこ」の基準をはっきり教えてくれないのですか?

- 個人の実印に関しては、印鑑登録の基準はお住いの自治体によって基準が異なるためです。大抵の自治体では、「変形・破損しやすい素材(ゴムや石など)でない事」「苗字または名前が入っていること」「印面が8mm四方より大きく、25mm四方より小さいもの」「同世帯の別人の実印と同一でない事」などが条件となっておりますが、全ての自治体で確認したわけではなく保証はできません。

また、知事体の印鑑登録基準に「既製品は印鑑登録不可」との記載がなくても、役所の担当者によっては、「既製品は『その他実印として不適格なもの』だ」と判断され印鑑登録不可となる場合もありますので、ご注意ください。

なお、法人印では法務局にて基準が定められているようですが、「印面が1cm四方より大きく、3cmm四方より小さいもの」以外の表記が見当たりませんでしたので、法務局または契約されている司法書士にお問い合わせください。

- 印鑑登録が完了すれば実印として問題ないですよね?

- 基本的には問題ありませんが、非常に稀ですが、契約相手に「その実印では契約できない、印鑑登録しなおしてくれ」と言われる可能性があります。

当店は長年印章店を営んでおりますが、過去に個人実印と法人実印で過去1度ずつ「契約相手に『印鑑登録しなおせ』と言われた」というお客様が来られました(そのうち法人印の方は運よく書類の変更で対応できましたが)。

実印については役所や法務局で届け出するものの、契約相手など別の方のご事情が入ることもあるのでご注意ください。

ただ、上記の内容はごくごく稀なケースで、「仕事などで契約相手から金銭をもらう場合」に発生しやすいのではないかと思います。

- どうして実印に「フルネーム」をお勧めするのですか?

- 基本的には苗字または名前の印で印鑑登録できるのですが、フルネームでないと印鑑登録できない自治体があるといううわさを聞いた事がありますので注意して下さい。

また、印鑑登録できたとしても絶対大丈夫とは言えません。過去に一度だけ「契約相手にフルネームの実印でないと契約しないと言われた」というお客様が当店に来られた事があるのです。

苗字や下のお名前だけでも印鑑登録できることが多いようですが、当店は長年印章店を営んでおりますが、過去に個人実印と法人実印で過去1度ずつ「契約相手に『印鑑登録しなおせ』と言われた」というお客様が来られました(そのうち法人印の方は運よく書類の変更で対応できましたが)。

実印については役所や法務局で届け出するものの、契約相手など別の方のご事情が入ることもあるのでご注意ください。

ただ、上記の内容はごくごく稀なケースで、「仕事などで契約相手から金銭をもらう場合」に発生しやすいのではないかと思います。

- 実印は読みにくい字体(文字デザイン)でないとダメなのですか?

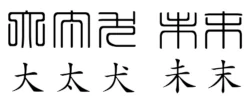

- 読みやすい文字でも印鑑登録は可能で実印にすることはできます。ただ、当店では読みにくい「印相体(いんそうたい)」「篆書体(てんしょたい)」で実印をおつくりすることをお勧めしております。

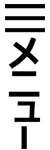

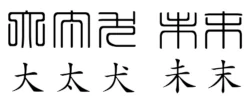

理由の一つは「読み間違いが起きない」という事。画像のように、現在では似ている文字でも、篆書では大きな違いがあり、重要な書類の捺印において厳格性に適しているのです。

理由の一つは「読み間違いが起きない」という事。画像のように、現在では似ている文字でも、篆書では大きな違いがあり、重要な書類の捺印において厳格性に適しているのです。

もう一つの理由としては、「読めない字の方が風格を感じる」というものがあります。外国人だけでなく日本人もサインは読みにくいデザイン性の高い書き方をしています。また、日本人は英語にカッコよさを感じ、逆に外国の方は漢字を「クール」と表現するように、読める文字よりも良くわからない文字である方が風格があり、契約に用いる文字として適していると言えるのです。

- 「実印は偽造されないように読みにくい文字に」と言われましたが、本当ですか?

- あくまで当店の見解ではありますが、コンピュータ彫刻機の発達でどんな印影でも偽造は可能になったため、読みやすさは関係ないと考えています。「読みにくい字で作ったから偽造対策は安心」と安易にお考えになるのは危険ですので、ご注意ください。

- 苗字(名前)のみの実印で、印相体・篆書体では「縦書き」「横書き」が選べるそうですが、どちらがおすすめですか?

お苗字またはお名前を1行に入れる実印において、「印相体」「篆書体」では「縦書き」と「横書き」のどちらにするか選べます。注意点としては、横書きは読みが逆になるという事です。しかしその反面、横書きの印影は文字が縦長となり、足長の美しい字形表現となることがあります。当店の一部のお客様から高い評価をいただいております。一方で縦書きは横書きより文字の線が少し太くなる傾向があります。

お苗字またはお名前を1行に入れる実印において、「印相体」「篆書体」では「縦書き」と「横書き」のどちらにするか選べます。注意点としては、横書きは読みが逆になるという事です。しかしその反面、横書きの印影は文字が縦長となり、足長の美しい字形表現となることがあります。当店の一部のお客様から高い評価をいただいております。一方で縦書きは横書きより文字の線が少し太くなる傾向があります。- 無難な字並びが良い方、文字の線が太い方が良い方は「縦書き」の印影

- 字並びが逆でも気にしない方、美しいデザインを重視されたい方は「横書き」の印影

- 印相体・篆書体の「横書き」実印って、どうして読みが逆になるの?

昔の日本語には横書きという概念がなく、漢字を横に配列する場合は縦書きで一字づつ改行するという形で、右から左にならべるというのが主流でした。現在は文章を横で各場合は左からに変更になりましたが、印章では現在も横の場合は右から左へということになっているのです。なお上記の理由から、フルネームなど複数行の印では、縦書きもしくは左から右への通常の横書きとなります。

昔の日本語には横書きという概念がなく、漢字を横に配列する場合は縦書きで一字づつ改行するという形で、右から左にならべるというのが主流でした。現在は文章を横で各場合は左からに変更になりましたが、印章では現在も横の場合は右から左へということになっているのです。なお上記の理由から、フルネームなど複数行の印では、縦書きもしくは左から右への通常の横書きとなります。

- 苗字(名前)のみの実印で「横書き」にしたいのですが、印相体・篆書体以外はできないのですか?

- 印相体・篆書体以外の文字は、横書きに適していないため当店ではおつくりしておりません。これらの文字は紙と筆が流通してから生まれたもので、長文を縦書きに並べる前提の文字ですので、横長の字形の方が綺麗になります。横書きの印影にすると文字が縦長となり、綺麗な文字にはなりにくいため、当店では製作しておりません。

- どうして読みやすい字の実印の多くは、名前が小さくなってしまうんですか?

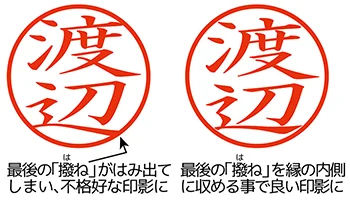

厳密には実印に限らず、筆文字である楷書体・行書体・隷書体・草書体は、お名前の四隅が縁に接しないため名前が小さく入る事になります。

厳密には実印に限らず、筆文字である楷書体・行書体・隷書体・草書体は、お名前の四隅が縁に接しないため名前が小さく入る事になります。

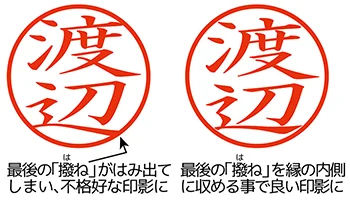

名前を縁に接するほど大きく入れてしまうと、画像のように終筆の撥ねが途切れてしまい不格好な文字となります。毛筆文字は留め撥ねがしっかり見えるようにした方が良く、そのため名前の四隅が縁とは接することはなくなり、名前が小さくなるのです。

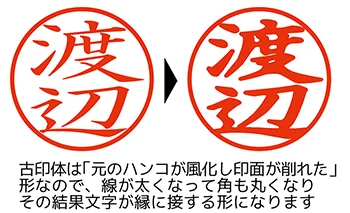

- 古印体の実印は読みやすい字なのに、他の文字と違って名前が大きく入るのはどうしてですか?

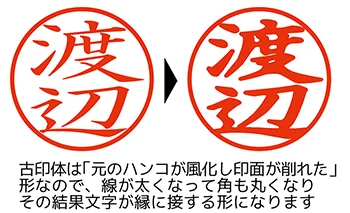

実印に数らず、古印体は「しっかり彫られた印章が風化し、印面が削れ線が太く文字の切れが失われたもの」という前提で作られます。画像のように、筆文字で彫られた印章の印面が風化されたとすると、線が太くなることで四隅が縁に接する様になるので、「古印体は原則名前の四隅が縁に接する」形になるのです。

実印に数らず、古印体は「しっかり彫られた印章が風化し、印面が削れ線が太く文字の切れが失われたもの」という前提で作られます。画像のように、筆文字で彫られた印章の印面が風化されたとすると、線が太くなることで四隅が縁に接する様になるので、「古印体は原則名前の四隅が縁に接する」形になるのです。

当店店主「野田守拙」について

<プロフィール>

昭和17年2月生。15歳に印章彫刻を始め、書道や篆刻も研鑽。日展・篆刻部門入選の他に、印章彫刻・篆刻・書道で多数の賞を取得。1日の平均彫刻本数は、少なく見積もって10本ほど。総彫刻本数は10万本を超える。

より詳しい「店主・野田守拙の実績」を見る>>

職人・野田守拙の歴史を見る>>

当店の「4つの特徴」

当店は職人としての私の実績だけではなく、「4つの特徴」でお客様に選ばれています。ぜひご覧ください。

豊富な印影作品と分かりやすい解説

彫刻前に実際の印影確認・変更も可能な「印影確認サービス」

欠けやすい印章の「縁」を、欠けにくくする工夫

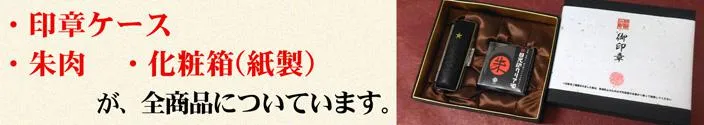

化粧箱・朱肉など、喜ばれる「付属品」がつきます

当店取扱いの実印ご紹介

↓お求めの実印の種類を押してください↓

銀行印や、2本セットや3本セット、他の材質の印章など、上記以外の商品をお考えでしたら、以下の画像を押して商品ページに移動してお選びください。

なお、大きいサイズや小さいサイズ、材質の異なる2本セット3本セットなど、珍しい組み合わせのご注文はこちらから承っております。

当店では印章に関するご質問、ご相談を受け付けております。お問合せページでご相談いただくか、072-631-1334までお電話ください。

当店では印章に関するご質問、ご相談を受け付けております。お問合せページでご相談いただくか、072-631-1334までお電話ください。

(お電話は接客中などの理由で出られない場合もあります。ご了承ください。)

その他のメニューはこちら

こんな方に当店をお勧めします

職人の印章店選びに悩んでいる方

急ぎで一流職人の印章を手に入れたい方

お子様・お孫様に印章をプレゼントされる方

印章に関する情報

印章店・職人の見極め方

印章に使われる7種類の文字

印章ケースの種類と扱い方

印章の材質について

理由の一つは「読み間違いが起きない」という事。画像のように、現在では似ている文字でも、篆書では大きな違いがあり、重要な書類の捺印において厳格性に適しているのです。

理由の一つは「読み間違いが起きない」という事。画像のように、現在では似ている文字でも、篆書では大きな違いがあり、重要な書類の捺印において厳格性に適しているのです。 厳密には実印に限らず、筆文字である楷書体・行書体・隷書体・草書体は、お名前の四隅が縁に接しないため名前が小さく入る事になります。

厳密には実印に限らず、筆文字である楷書体・行書体・隷書体・草書体は、お名前の四隅が縁に接しないため名前が小さく入る事になります。 実印に数らず、古印体は「しっかり彫られた印章が風化し、印面が削れ線が太く文字の切れが失われたもの」という前提で作られます。画像のように、筆文字で彫られた印章の印面が風化されたとすると、線が太くなることで四隅が縁に接する様になるので、「古印体は原則名前の四隅が縁に接する」形になるのです。

実印に数らず、古印体は「しっかり彫られた印章が風化し、印面が削れ線が太く文字の切れが失われたもの」という前提で作られます。画像のように、筆文字で彫られた印章の印面が風化されたとすると、線が太くなることで四隅が縁に接する様になるので、「古印体は原則名前の四隅が縁に接する」形になるのです。