<プロフィール>

昭和17年2月生。日展・篆刻部門に入選した数少ない印章彫刻師。

15歳にて大阪の彫刻師一門「二葉」に弟子入り。師匠の二葉一成先生(日展特選作家)の元、9年間 印章彫刻、篆刻を研鑽。また、瀬戸邑波先生(日展入選多数)の元で書道も学んだ。

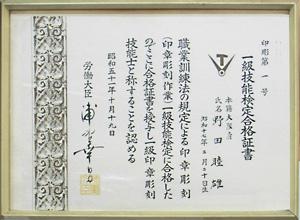

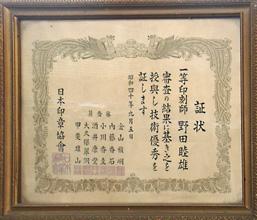

日展の他に、印章彫刻・篆刻・書道で多数の賞を取得。資格・称号として、「一級技能士」の他、限られた人間のみ取得できた幻の称号「一等印刻師」を所有する。

1日の平均彫刻本数は、少なく見積もって10本ほど。総彫刻本数は10万本を超える。

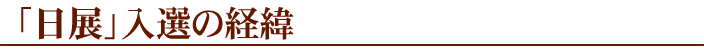

100年以上の歴史を誇る日本最大の美術展覧会「日展」。私は昭和40年に篆刻部門に作品を出品し、入賞いたしました。

100年以上の歴史を誇る日本最大の美術展覧会「日展」。私は昭和40年に篆刻部門に作品を出品し、入賞いたしました。

「日展」入選作家は芸術家に多く、印章彫刻師ではあまり多く見られません。私の場合は師匠が日展特選作家と恵まれていた事もあり、弟子に入って8年、篆刻をはじめて4年で、入選を果たす事が出来たのです。

私の印章彫刻・篆刻における師匠であり、「日展」篆刻部門にて特選の経歴を持ちます。

私の印章彫刻・篆刻における師匠であり、「日展」篆刻部門にて特選の経歴を持ちます。

父であり師匠でもある「二葉 樹香(じゅこう)」先生とともに、日本の印章彫刻技術として「大阪」を確固たる地位に導いた職人です。

私は15歳の時に二葉一成先生の一番弟子として二葉一門に入門し、9年間の修行で印章彫刻、篆刻を学んだ後に独立しました。

「二葉」一門の経歴

二葉一門は、直属の弟子は一成先生・樹香先生で合わせて10名ほど。一成先生のライバルだった二階堂一門と比べると多くはありません。しかし、大印講習会や彫刻会社「松碩社」、そして篆刻研究会「壇香会」に多くの技術提供を行いました。

二葉一門は、直属の弟子は一成先生・樹香先生で合わせて10名ほど。一成先生のライバルだった二階堂一門と比べると多くはありません。しかし、大印講習会や彫刻会社「松碩社」、そして篆刻研究会「壇香会」に多くの技術提供を行いました。

「印章彫刻に大阪あり」と言わしめるほど、大阪の彫刻技術が発達したのも、二葉一門の影響が大きかったと断言できます。

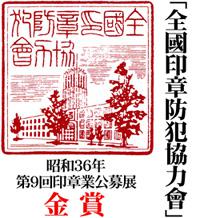

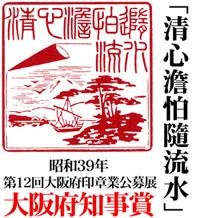

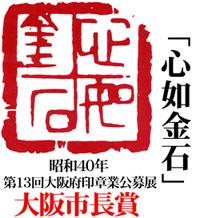

展覧会への出品

前述の日展の他に、樹香先生が設立にかかわった「印章公募展(現在の「大印展」)」と言う展覧会に、多数の作品を出品しました。

その中で、優秀作品として表彰されたものが以下の作品になります

私は印章彫刻・篆刻だけでなく、この業界では外せない「文字」そのものについて更に極めることを目指しました。二葉一成先生の友人で、日展入選を多数受賞した瀬戸邑波先生の下で書道を学びました。

私は印章彫刻・篆刻だけでなく、この業界では外せない「文字」そのものについて更に極めることを目指しました。二葉一成先生の友人で、日展入選を多数受賞した瀬戸邑波先生の下で書道を学びました。

主に、古くからの文字を崩した「草書」と言う文字で多くの作品を提出し、前述の展覧会にも賞をいただいております。

※賞状にある「野田 睦雄」は、私の本名です。「守拙」は、師匠である二葉一成先生からいただいた「雅号」になります。

私の資格・称号として、「一級技能士」と「一等印刻師」があります。この二つは似たような名前ですが難易度は異なり、後者の「一等印刻師」は現在は取得できない「幻の称号」と言えます。

「一等印刻師」は、現在は廃刊となった月刊の業界紙「印の畑」に作品を出品し、一年間、70点以上の点数を出し続けた者だけが得られた称号です。審査員は業界の第一人者ばかりで、採点は厳しく最高得点が60点台である事もしばしばでした。

その難易度の高さゆえに、「一等印刻師」を持つものは職人の中で一部に限られたものなのです。

入門時代は1日10時間、1本平均30分程度で彫刻しておりましたので、大体1日20本、少なく見積もっても10本以上の印章彫刻を行っていました。

入門時代は1日10時間、1本平均30分程度で彫刻しておりましたので、大体1日20本、少なく見積もっても10本以上の印章彫刻を行っていました。

意外に思われるかもしれませんが、印章彫刻で大事な事は無駄なく効率よく彫ること。ですから熟練の印章職人は例外なく早彫りが得意なんです。

師匠の二葉一成先生などは角印を30分、法人印を1時間で彫るほどの実力を持っていました。さすがに私はそこまでは出来ませんでしたが、代わりに数をこなしました。丸一日中彫刻したこともあるほどです。

彫刻本数については、独立後も多く彫っていましたので、計算すると総彫刻本数はゆうに10万本を超える事になります。

当店の商品(個人印章)の種類や価格は、下記画像を押すことで見ることができます。

その他のメニューはこちら

当店の特徴

印影作品と解説を多数ご用意

彫刻前に実際の印影確認・変更も可能な「印影確認サービス」

欠けやすい印章の「縁」を、欠けにくくする工夫

化粧箱・朱肉など、喜ばれる「付属品」がつきます

こんな方に当店をお勧めします

職人の印章店選びに悩んでいる方

急ぎで一流職人の印章を手に入れたい方

お子様・お孫様に印章をプレゼントされる方

印章に関する情報

印章店・職人の見極め方

「手彫り」についてお伝えしたい『重大な事実』

印章に使われる7種類の文字

印章ケースの種類と扱い方

印章の材質について

商品について